近年の大雨災害のニュースで頻繁に耳にする「線状降水帯」は、短時間に集中的な豪雨をもたらし、洪水や土砂災害を引き起こす大きな要因となっています。

しかし「そもそもなぜ起こるのか?」「なぜ昔より増えたと言われるのか?」と疑問に感じる方も多いはず。

この記事では線状降水帯の基本的な仕組みや増加の背景を、専門用語をなるべく使わずにやさしく解説します。

防災に役立つ知識としてぜひご活用ください。

線状降水帯とは何か ― 定義と特徴

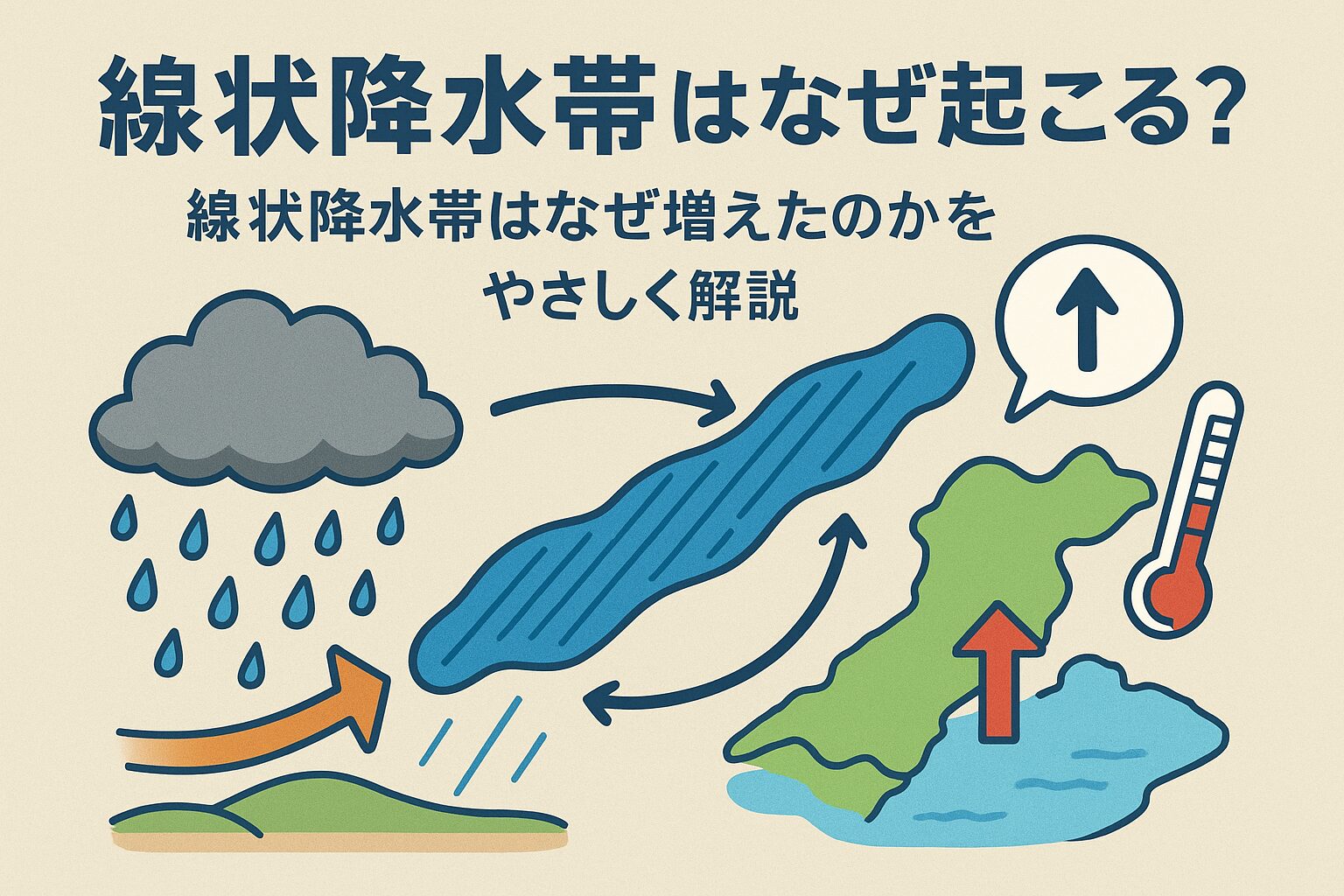

線状降水帯とは、積乱雲が帯状に連なり、同じ場所に強い雨を長時間降らせる現象を指します。

気象庁は2021年から「線状降水帯による大雨」として防災情報を発表するようになり、一般にも知られるようになりました。

一般的な集中豪雨は一時的ですが、線状降水帯は数時間以上にわたって雨雲が停滞し、災害を引き起こしやすいのが特徴です。

日本では梅雨や台風の時期に発生しやすく、西日本や九州などでは毎年のように被害が報告されています。

気象庁の定義:発生条件と構造

気象庁によると、線状降水帯は「次々と発生した発達した積乱雲が線状に並び、数時間にわたり同じ地域を通過・停滞して大雨をもたらす現象」と定義されています。

雲の発生源となるのは湿った空気と上昇気流で、条件がそろうと短時間で強力な雨雲群が形成されます。

線状降水帯と一般の大雨・集中豪雨の違い

通常の集中豪雨は短時間で通り過ぎる場合が多いのに対し、線状降水帯は同じ場所に長時間雨を降らせる点が大きな違いです。

雨の総量が格段に多くなり、河川の氾濫や土砂崩れを引き起こしやすく、災害リスクが急激に高まります。

発生しやすい場所と時間帯 ― 日本で多い地域は?

日本では山地と海が近い地形が影響し、湿った空気がぶつかりやすい九州北部、中国地方、東海地方などでよく発生します。

また、梅雨の季節や台風接近時に多く見られ、深夜から明け方にかけて被害が出るケースが目立ちます。

線状降水帯はなぜ起こるか ― メカニズムをやさしく理解する

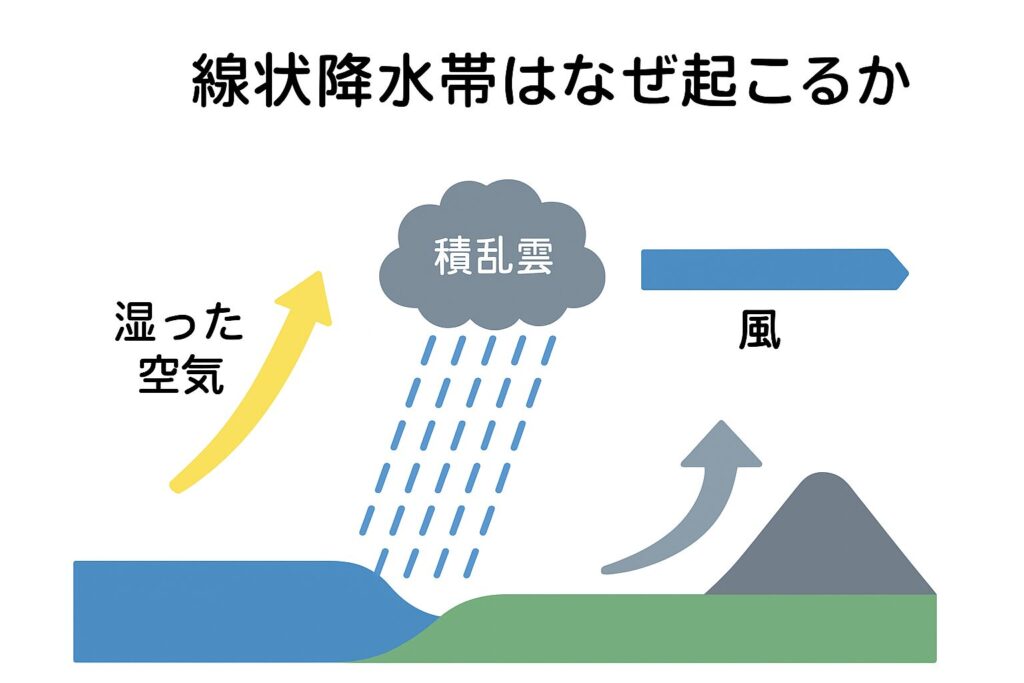

線状降水帯は単なる豪雨ではなく、複数の気象条件が重なって発生します。

大きな要因は「暖かく湿った空気」「上昇気流」「地形や風の影響」です。

これらが組み合わさると、積乱雲が次々と生まれ、帯のように連なります。

さらに風の流れが強いと雲が移動しますが、弱い場合や山地にぶつかる場合には停滞し、同じ場所で雨が続きます。

暖かく湿った空気の流入と上昇気流の形成

海から流れ込む暖かく湿った空気が地表で上昇すると、大気中で冷やされて水滴となり雲を形成します。

このプロセスが繰り返されると積乱雲が発達しやすくなります。

特に夏場や梅雨時は海水温が高いため、大量の水蒸気が供給されやすくなります。

地形や前線、風の影響で積乱雲が線状に並ぶしくみ

前線や低気圧の周辺では風向きや気温差が大きく、雲が同じ方向に発達しやすくなります。

さらに山地や海岸線など地形の影響で湿った空気が強制的に上昇し、積乱雲が帯状に並びやすくなるのです。

維持と停滞:同じ場所で降り続ける要因とは?

積乱雲が一度発生すると、その周辺で新しい雲が次々と生まれる「バックビルディング現象」が起こります。

これにより雨雲が線状に並び続け、長時間同じ地域に大雨をもたらします。

線状降水帯はなぜ“増えている”と言われるか ― 増加理由とデータ

線状降水帯が「増えた」と言われる背景には、複数の要因があります。

最大の理由は地球温暖化による気温上昇で、大気中の水蒸気量が増加し、強い雨が降りやすくなっていることです。

加えて、気象レーダーや衛星観測の技術進歩により、以前は見逃されていた現象が正確に記録されるようになりました。

また、報道や気象庁の情報発信が活発化したことで、一般の人々が「線状降水帯」という言葉を知る機会も増えました。

気候変動・地球温暖化の影響 ― 水蒸気量・海水温上昇など

温暖化によって海水温が上昇すると、大気中に含まれる水蒸気の量が増加します。

その結果、強い上昇気流と結びつくと、より激しい豪雨をもたらす線状降水帯が発生しやすくなると考えられています。

観測技術の進歩で見落とされていた現象が捉えられるように

過去には観測網が不十分で、線状降水帯が発生しても「局地的大雨」とされることが多くありました。

しかし近年は高性能レーダーや人工衛星によって、雨雲の動きが細かく把握できるようになり、発生件数としてカウントされる例が増えています。

報道・認知の変化 ― 人々が「線状降水帯」を知るようになった背景

気象庁が「顕著な大雨に関する情報」として線状降水帯を発表するようになったことで、メディア報道も増加しました。

結果として一般の人々の認知度が上がり、「増えた」という印象が強まっています。

シミュレーションや研究が示す今後の見通し ― 予測される頻度・強度の変化

研究機関のシミュレーションでは、温暖化が進むと今後さらに線状降水帯の発生頻度や降雨量が増える可能性が指摘されています。

将来的には今よりも広範囲で強力な線状降水帯が発生しやすくなると予測されています。

線状降水帯が引き起こす影響と防災対策

線状降水帯が発生すると、短時間に河川の水位が急上昇したり、山間部で土砂崩れが起きたりと深刻な被害が発生します。

都市部でも下水処理が追いつかず道路や地下街が浸水するケースが多く、生活インフラへの打撃も大きいのが特徴です。

被害を減らすためには、気象庁や自治体の発表を常にチェックし、早めの避難行動を取ることが重要です。

被害が大きくなる理由 ― 洪水、土砂災害、都市型水害など

線状降水帯による雨は総量が多いため、河川氾濫や土石流といった二次災害を引き起こしやすくなります。

都市部では排水能力を超え、道路冠水や地下鉄浸水といった都市型水害も発生しやすくなります。

気象庁や自治体の情報発信・警戒システムについて

気象庁は「線状降水帯発生情報」を発表しており、これにより住民が危険を認識しやすくなっています。

自治体もハザードマップや避難情報を提供しており、住民が自ら避難判断を下せる環境が整いつつあります。

個人・地域でできる備え ― 避難行動・日頃の情報チェック方法

一人ひとりができる備えとしては、常に最新の天気情報を確認し、避難場所や避難経路を家族と共有しておくことが大切です。

また、防災グッズを用意しておくことも安心につながります。

まとめ:線状降水帯はなぜ起こる?

線状降水帯は「なぜ起こるのか」「なぜ増えているのか」という疑問の背景に、地球温暖化や観測技術の進歩といった複数の要因があります。

今後も発生頻度や強度が増す可能性があり、防災対策はますます重要になるでしょう。

気象庁や自治体の情報をこまめにチェックし、いざという時の行動をあらかじめ考えておくことが、命を守る大切な備えとなります。

コメント