日本では毎年のように発生する土砂災害。

中でも「土砂崩れ」と「土石流」は混同されがちですが、その違いを理解しておくことは命を守るうえで非常に重要です。

この記事では、土砂崩れと土石流の違いや見分け方をはじめ、土砂災害の種類・特徴・過去の被害事例、さらに具体的な対策方法までを徹底解説します。

災害への正しい知識と備えを持つことで、自分や大切な人を守る一歩を踏み出しましょう。

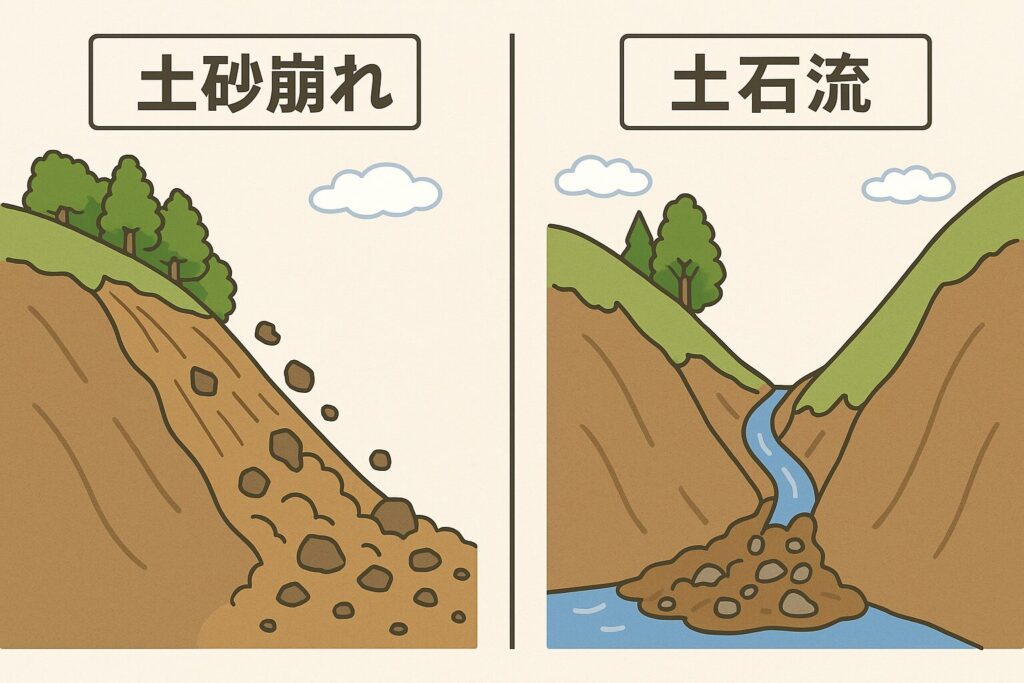

土砂崩れと土石流の違いとは?

土砂災害にはさまざまな種類がありますが、特に混同されやすいのが「土砂崩れ」と「土石流」です。

どちらも急斜面で起こる自然災害ですが、その発生メカニズムや影響範囲には大きな違いがあります。

本記事では、それぞれの災害の特徴や見分け方をわかりやすく解説し、万が一の際に役立つ知識を提供します。

まずは、画像を見て視覚的に確認しましょう。

土砂崩れとは?その特徴と発生メカニズム

土砂崩れは、山や斜面の土や岩が重力によって一気に崩れ落ちる現象です。

主に豪雨や地震が引き金となり、水を含んだ地盤が不安定になったときに発生します。

発生範囲は比較的狭く、主に斜面下部に土砂が堆積します。

速さはそれほどではないものの、住宅地に直撃すれば甚大な被害をもたらす可能性があります。

土石流とは?その特徴と発生メカニズム

土石流は、大量の雨によって山の上部から流れ出した水が、岩や土砂を巻き込みながら一気に谷を下る災害です。

速度は時速数十キロにも達し、非常に広範囲に被害を及ぼします。

川のように流れるため、「流れ」があるのが最大の特徴。

渓流沿いや谷地形の地域では特に注意が必要です。

土砂崩れと土石流の主な違いを比較

土砂崩れと土石流の違いは、「動き方」と「被害範囲」にあります。

土砂崩れは斜面の一部が崩れ落ちる静的な現象で、被害範囲は局所的。

一方、土石流は水と一緒に大量の土砂が高速で流れ下る動的な現象で、広範囲に被害を与えます。

見た目や発生場所の違いを理解することで、災害時の行動判断にもつながります。

土砂災害の種類とそれぞれの特徴

土砂災害は一つではなく、地形や気象条件によっていくつかのタイプに分かれます。

主に「がけ崩れ」「地すべり」「土石流」の3つが代表的で、それぞれ発生メカニズムや危険性が異なります。

これらを正しく理解することで、災害発生時に適切な避難行動を取ることができ、自分や家族の命を守ることにつながります。

がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)の特徴と前兆現象

がけ崩れは、急斜面の土や岩が突然崩れ落ちる現象です。

雨が長時間続いた後や、地震の直後に発生しやすく、崩落する範囲は限られますが、突発的かつ一瞬で起こるため非常に危険です。

前兆としては、がけ面にひび割れができたり、小さな落石が頻発することが挙げられます。

斜面近くに住んでいる場合は特に警戒が必要です。

地すべりの特徴と前兆現象

地すべりは、地下の粘土層などが雨水を含んで滑りやすくなり、広範囲にわたって地面全体がゆっくりと移動する災害です。

他の土砂災害に比べて進行が緩やかな分、前兆を把握しやすいのが特徴です。

地面に段差ができたり、建物や電柱が傾く、井戸水が濁るなどの兆候が見られた場合は、すぐに専門機関へ相談することが重要です。

土石流の特徴と前兆現象

土石流は、短時間の集中豪雨により大量の水と土砂、岩石が一体となって一気に流れ下る激しい災害です。

川のような音が急に大きくなったり、急に水が濁る、流木が増えるといった変化が前兆として現れます。

山間部や渓流沿いでは特に注意が必要で、前兆が見られたらすぐに高台など安全な場所へ避難することが求められます。

土砂崩れと土石流の見分け方

土砂崩れと土石流はどちらも危険な土砂災害ですが、発生の仕方や影響範囲に違いがあるため、見分け方を知っておくことは非常に重要です。

災害時に正しく判断できれば、より早く安全な行動を取ることが可能になります。

ここでは、地形や音、水の変化など、具体的な視点から違いを見極めるポイントを紹介します。

地形や地質による見分け方のポイント

土砂崩れは主に急傾斜の斜面で発生しやすく、比較的乾燥した地盤や風化が進んだ岩場などが要注意です。

一方、土石流は谷状の地形や山の中腹から下流にかけての渓流沿いで起きやすく、堆積した火山灰や崩れやすい地質が影響します。

周囲の地形と地質の特徴を把握しておくことで、どのタイプの災害が起きやすいかを事前に判断できます。

発生時の音や水の変化からの見分け方

災害発生時には、五感で感じる変化が大きな手がかりになります。

土砂崩れの場合は、「パキッ」「ミシミシ」といった地面のひび割れ音や、木が折れる音が前兆です。

土石流は「ゴーッ」という濁流のような低く響く音とともに、川の水が急に濁ったり流木が混じるなど、明らかな水の変化が見られます。

こうしたサインを見逃さないことが、命を守る第一歩です。

土砂災害の危険性と被害事例

土砂災害は突然発生し、瞬時に人々の命や暮らしを奪う極めて危険な自然災害です。

山間部や傾斜地だけでなく、都市部に近い場所でも発生する可能性があり、年々そのリスクは高まっています。

過去の被害事例を知ることで、災害の恐ろしさと備えの重要性を理解し、日頃からの意識づけに役立てましょう。

過去の主な土砂災害事例とその被害状況

近年の代表的な土砂災害としては、2014年の広島市豪雨による大規模ながけ崩れや、2021年の静岡県熱海市で発生した土石流が挙げられます。

これらの災害では多くの住宅が流され、数十人が犠牲となりました。

特に熱海の事例では、人的な盛り土が被害を拡大させた可能性もあり、自然と人間活動の関係性も改めて注目されています。

土砂災害がもたらす人的・物的被害の具体例

土砂災害がもたらす被害は、命の喪失だけにとどまりません。

家屋やインフラの損壊、道路の寸断、避難生活の長期化など、生活基盤全体に深刻な影響を与えます。

特に夜間や豪雨時に発生すると、避難が遅れて被害が拡大しやすくなります。

こうした被害の現実を知ることで、いざという時の備えや防災意識の向上が求められます。

土砂災害から身を守るための対策

土砂災害の被害を最小限に抑えるためには、事前の備えと早めの行動が何より重要です。

日頃から地域の危険箇所を把握し、いざという時の避難行動をシミュレーションしておくことで、災害発生時にも落ち着いて行動できます。

ここでは、前兆現象の察知や避難計画の立て方、防災情報の活用法について具体的に解説します。

前兆現象を見逃さないためのポイント

土砂災害には、発生前に必ずといってよいほど「前兆」があります。

例えば、斜面に亀裂が入る、小石がパラパラと落ちてくる、地面が湿り気を帯びる、井戸水が濁るなどが典型例です。

これらの小さな変化を「大丈夫だろう」と見過ごさず、異常を感じたらすぐに安全な場所に避難する意識が重要です。

日頃から周囲の様子に敏感になることが命を守る鍵です。

避難のタイミングと避難経路の確認方法

避難のタイミングを逃すと、被害に巻き込まれるリスクが一気に高まります。

気象庁や自治体から発表される警戒レベル(レベル3=高齢者等避難、レベル4=全員避難)を目安に、レベル3の段階で行動を始めるのが理想です。

また、日頃から避難所までのルートを複数確保しておき、豪雨時でも通れる安全な道を家族と共有しておくことが重要です。

ハザードマップの活用と地域の防災情報の取得方法

自治体が提供するハザードマップには、土砂災害の危険区域や過去の災害履歴、避難所の位置などがわかりやすく示されています。

インターネットや市役所などで簡単に入手でき、日常の防災意識向上に大いに役立ちます。

あわせて、自治体の公式LINEや防災アプリを活用し、リアルタイムで気象・避難情報を確認できる体制を整えておきましょう。

まとめ:土砂崩れと土石流の違いとは?

土砂崩れや土石流などの土砂災害は、いつどこで発生してもおかしくありません。

正しい知識を持ち、前兆に気づき、早めに行動することが何よりの防災対策です。

ハザードマップの活用や避難経路の確認、地域の防災情報へのアンテナを常に高く持つことが、あなたとご家族の命を守る力になります。

この記事をきっかけに、今一度ご自身の防災意識と備えを見直してみてください。

コメント