近年、ニュースでよく耳にする「線状降水帯」。

大雨災害の要因となることが多く、防災上とても重要なキーワードです。

しかし「難しそうで理解しにくい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、線状降水帯の定義や仕組み、予測の課題、そして私たちができる備えまでを、できるだけ簡単に整理して解説します。

この記事を読むことで、線状降水帯を正しく理解し、防災への意識を高めるきっかけになるはずです。

線状降水帯とは何か?定義と特徴

「線状降水帯」とは、ニュースでよく耳にするものの、実際にどのような現象を指すのかイメージが湧きにくい言葉かもしれません。

ここでは気象庁の定義をもとに、長さや幅などの基準、集中豪雨との違い、さらに近年注目されるようになった背景について解説します。

まずは「線状降水帯とは何か」を正しく理解することが、防災意識を高める第一歩です。

気象庁の定義:長さ・幅・持続時間などの基準

線状降水帯とは、発達した雨雲が帯のように連なり、長時間にわたり同じ地域に大雨を降らせる現象を指します。

気象庁は「長さ50~300km」「幅20~50km」程度の雨域が数時間以上停滞するものを定義としています。

このような雨域がかかると、短時間に非常に多くの雨が降り、洪水や土砂災害につながりやすくなります。

近年の豪雨被害の多くで、この線状降水帯が関与していると報告されています。

線状降水帯と一般的な豪雨・集中豪雨との違い

集中豪雨は短時間に強い雨が降る現象ですが、線状降水帯は「同じ場所に長時間降り続ける」という点で異なります。

つまり「局地的な豪雨」が一過性なのに対し、線状降水帯は帯状に連なる雨雲群が何度も同じ地域を通過し、被害を拡大させやすいのです。

そのため河川の氾濫や大規模な土砂災害の危険が高まります。

| 項目 | 線状降水帯 | 集中豪雨 |

|---|---|---|

| 発生範囲 | 数十〜数百kmの帯状に広がる | 局地的(数km〜数十km程度) |

| 持続時間 | 数時間以上続くことが多い | 短時間で収まることが多い |

| 雨の降り方 | 積乱雲が次々と発生し同じ場所に降り続ける | 一時的に非常に強い雨が降る |

| 主な被害 | 洪水・土砂災害・広域浸水など大規模災害になりやすい | 冠水や一部地域の被害にとどまることが多い |

最近よく使われるようになった背景(注目された事例)

「線状降水帯」という言葉が広く知られるようになったのは、2014年の広島土砂災害や2020年の熊本豪雨など、大きな被害を伴った事例が続いたことがきっかけです。

これらの災害で気象庁が「線状降水帯による大雨」と明言したことから、ニュースや気象情報でも頻繁に使われるようになりました。

線状降水帯が発生する仕組み(メカニズム)

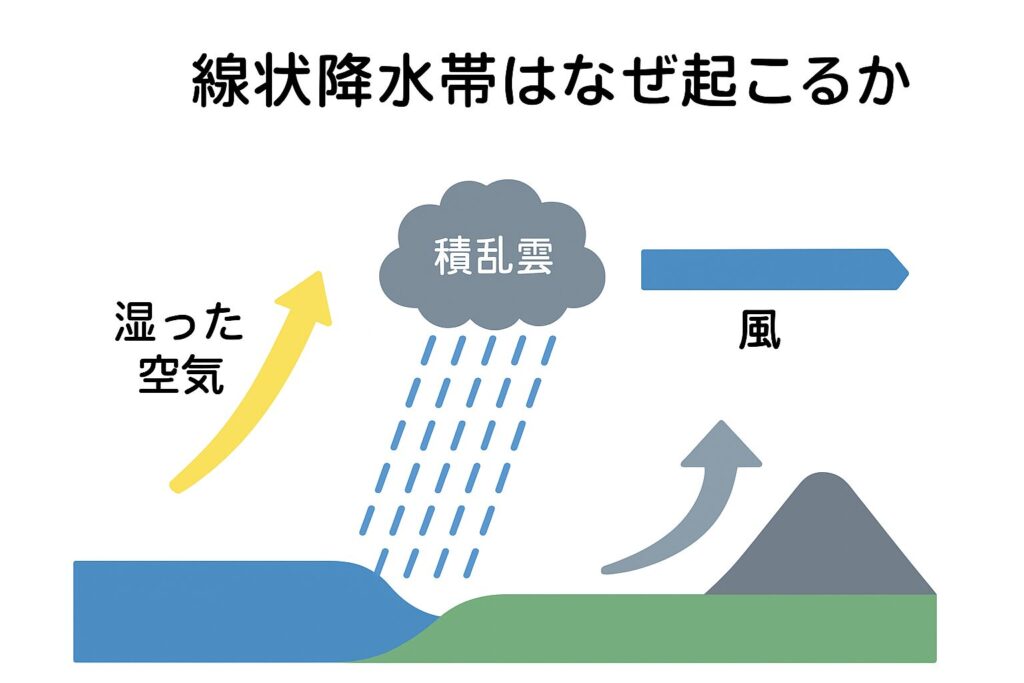

線状降水帯は単に「雨雲が長く続く」現象ではなく、積乱雲が次々と発生し、同じ場所に雨を降らせ続ける特殊なメカニズムによって起こります。

ここでは積乱雲の連鎖、バックビルディング現象、湿った空気や地形の影響といった科学的な背景を、できるだけわかりやすく解説します。

仕組みを知ることで、なぜ予測が難しいのかも理解できるはずです。

積乱雲の発生と連鎖(積乱雲群の列)

線状降水帯は、積乱雲が連続して発生し、帯状に並ぶことで形成されます。

湿った空気が流れ込み続けることで、一つの積乱雲が発生すると、そのすぐ後方で次々と新しい雲が生まれるため、雨雲が切れ目なく並びます。

この積乱雲の連鎖が特定の地域に長時間とどまることで、大雨が続くのです。

単発的な豪雨と違い「列をなす雲の連続性」がポイントになります。

バックビルディング現象とは何か

線状降水帯の形成に大きく関わるのが「バックビルディング現象」です。

これは積乱雲の後方で新しい積乱雲が次々と発生する仕組みで、ベルトコンベアのように雨雲が供給され続けます。

結果として、同じ場所で長時間にわたり大雨が降り続けることになります。

この現象が発生すると予測は一層難しく、短時間で大規模な水害につながることも少なくありません。

湿った空気・風のシア・前線や地形の影響

線状降水帯の発生には、大量の水蒸気を含んだ湿った空気の流入が不可欠です。

さらに、異なる風向きや風速が重なる「風のシア」や、前線・山地などの地形も影響します。

例えば、山脈の風上側では上昇気流が強まるため雲が発達しやすく、線状降水帯が形成されやすくなります。

つまり、単一の要因ではなく、複数の気象条件が重なって初めて発生する複雑な現象なのです。

線状降水帯の予測・情報発信の現状と課題

線状降水帯は発生してから初めて気象庁が「情報」を出す仕組みがとられています。

これは既に現象が始まったことを知らせる速報性の高い情報ですが、事前予測は非常に難しいのが現状です。

ここでは、気象庁の発表ルール、予測の精度、そして予測が困難な理由について整理し、今後の課題を考えていきます。

気象庁などの「線状降水帯による大雨に関する情報」発表ルール

2021年から、気象庁は線状降水帯が発生した際に「線状降水帯による大雨に関する情報」を発表する運用を始めました。

これは観測データをもとに、すでに発生していることを伝える情報です。

事前に知らせる予報ではなく「現象の発生を確認した段階」で発表されるため、速報性は高い一方で避難行動には限界もあります。

それでも住民に危険を即座に伝える大事な仕組みです。

的中率・見逃し率など、予測の精度の現状

気象庁は線状降水帯の予測精度向上に取り組んでいますが、現状では発生の正確な予知は困難です。

過去の統計でも的中率は高くなく、発生を見逃したり、逆に予測したのに実際には発生しないケースもあります。

これは数十キロ規模での大気の動きを数時間先まで正確にシミュレーションする難しさが原因で、研究機関でも予測モデルの改良が続けられています。

予測が難しい主な理由(観測網・大気条件の複雑さなど)

線状降水帯の予測が難しい理由は、大気の状態がきわめて複雑だからです。

雲の発生や消滅はわずかな気温・湿度・風向きの違いで大きく変化します。

さらに日本は山岳や海岸線が多く、局地的な気象条件が形成されやすいため、観測やシミュレーションの限界があります。

こうした背景から「いつ・どこで・どれくらいの規模で発生するか」を事前に予測するのは非常に難しいのです。

線状降水帯による被害と私たちができる備え

実際に線状降水帯が発生すると、洪水や土砂災害、インフラの途絶など深刻な被害を引き起こします。

ここでは過去の災害事例を振り返り、どのような被害が起きやすいのかを整理するとともに、私たちが日常からできる備えについて解説します。

「自分ごと」として意識することが、防災の第一歩になります。

過去の事例紹介(広島・熊本など)から学ぶこと

2014年の広島土砂災害では短時間に100mmを超える豪雨が降り、多くの犠牲者が出ました。

また、2020年の熊本豪雨では球磨川が氾濫し、大規模な浸水被害が発生しました。

どちらも線状降水帯が要因とされており、災害規模の大きさが社会的に大きな教訓となりました。

過去の事例から学ぶことは、線状降水帯を「異常な現象」ではなく、頻繁に起こりうるリスクとして認識することの大切さです。

洪水・土砂災害・インフラ被害の特徴

線状降水帯による大雨は、河川の氾濫や土砂災害を引き起こすことが多いのが特徴です。

さらに交通網やライフラインが寸断され、広範囲に影響が及びます。

特に都市部では下水処理能力を超える雨量が一気に流れ込むため、浸水被害が広がる危険があります。

被害は一時的なものにとどまらず、復旧に長期間を要するケースもあり、経済的・社会的損失は計り知れません。

個人・地域でできる対策(避難準備・ハザードマップ活用など)

線状降水帯の発生を完全に防ぐことはできませんが、被害を最小限に抑えるための備えは可能です。

まずは自治体が公開しているハザードマップを確認し、自宅や職場が浸水・土砂災害リスクの高い地域かどうかを把握しましょう。

また、大雨が予想されるときには早めに避難準備を行い、避難情報が発表されたら速やかに行動することが重要です。

日頃から防災用品の準備を整えることも欠かせません。

まとめ

線状降水帯は、複数の積乱雲が帯状に連なり、同じ場所に長時間の大雨をもたらす現象です。

その発生には湿った空気や地形など複雑な要因が関わり、予測が難しいのが現状です。

しかし過去の事例からわかるように、一度発生すれば洪水や土砂災害を引き起こし、大きな被害につながります。

だからこそ、正しい知識を持ち、日頃からの備えを徹底することが命を守る最も確実な手段です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45369939.31d84119.4536993a.126b3d80/?me_id=1230096&item_id=10000630&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnayami-kaiketu%2Fcabinet%2F02887876%2F06944001%2Fimgrc0101753886.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44b38ac2.7351ac17.44b38ac3.77088ef2/?me_id=1205937&item_id=10043400&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-kurashi%2Fcabinet%2Fmain-img%2F014%2Fmain-xf471.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント